深衣在秦汉际很大程度,通用为男女常礼服。隋代始定制大礼。之前议从《礼记》,之后从议历代所注《礼记》。

唐宋时,儒生自恃多一袭袍衣,或白或青。

明以下,儒生士子一袭青袍,或为时变,衣衽几不存。然不失布衣本色!士人隐士多在汉明间,一制不在一时,一衣可定一世。

汉服衣制别色及道服禅衣

望日有羊城客问汉服事,言以沈从文服饰研究一书。愚意非第一部书,直可谓一部书而已。

橱中检点文震亨长物志并张岱夜航船,摘录杂语一二。

长物志第一

长物志第一

衣冠制度,必与时宜。要须夏葛冬裘,被服娴雅。居城市有儒者之风,入山林有隐逸之象。蝉冠朱衣,方心曲领,玉佩朱履之为汉服也。菐头大袍之为隋服也。纱帽圆领之为唐服也。檐帽襽衫,申衣幅巾之为宋服也。方巾团领之为国朝服也。皆历代之制。

道服,制如申衣。以白布为之,四边延以缁色布或用茶褐,袍缘以皂布。有月衣,铺地如月,披之则如鹤氅。策蹇披雪,俱不可少。

禅衣,制与袍同。不用衬里,新衣须缀异色布,此坏色也。又以洒海刺为之俗名琐哈刺,番语也。来自西域,闻彼中亦甚贵。

案:

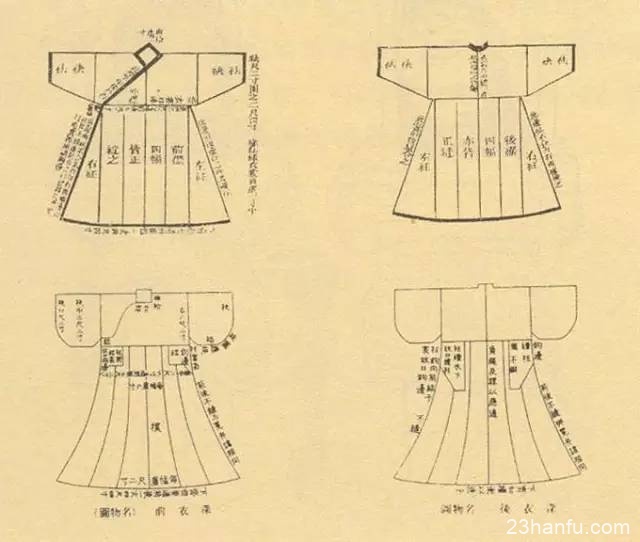

申衣者,深衣也。衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。先秦,士大夫长衣,庶人长礼服也。汉而唐,几不知其制度。清季,汉日虽各欲强为准则,不免一时劣心。千载以来,惟以朱子深衣差宜。沈从文依物著作,乃发百世之隐秘也。复案:深衣者,男女无别,士庶能通 长礼兼可也。

蓝衫者,襽衫也。白布为衫,拖襽为裳,腰有襞积,士生服之,宋也。明制襽衫以蓝绢缘之,因色名蓝衫。

明清剧变,民季生儒着蓝衫者,亦一时之格。

长袍者,傅说制,长至足。隋制大袍,宇文护始加襽。

夜航船第二

衣制

黄帝妃成布帛,臣作衣裳,始制衮。舜始备,周始详。傅说制袍,长至足。隋制大袍,宇文护始加襽。舜制深衣。马周制襽衫。汉制方心曲领。唐制圆领。禹制披风制襦。汉高祖制汗衫。唐高祖制半臂。禹始制袴。周文王制緷。周武王改为褶。宋太祖制截褶。

服色

黄帝始定人君服色随王运。周公始制服四时各以其色。隋尚黄,唐设禁。秦始皇以紫绯绿三等服为制。炀帝诏别服色,三四品紫,五品朱,六品以下绿,胥吏青,庶人白,商皂。

案:

中国言汉者,两千载许。西人谓秦,东人称唐,各有时因。华胥氏以下,伏羲神农炎帝黄帝少昊颛顼帝喾尧舜而至夏禹,乃有华夏之名,炎黄之白。汉服者,衣裳也。先秦之深衣,唐后之袍服,虽冠易古今,代有制律,然衣制之准则,核于生士,必归中正。黄色当禁,紫色为贵。深衣主黑,袍衣当白,蓝衫亦可。红色亦当戒,大礼可用矣。

复案:

复案:

文震亨,长洲人,望族雁门。字启美,号木鸡生。恩贡,因善书奉武英殿,校正书籍。父文元发,书画名家。祖父文彭,篆印之始。曾祖父文征明,为翰林院待诏,吴中领袖也。

张岱,山阴人,寓钱塘,家本剑州,故称蜀人。字宗子,石公,号陶庵,蝶庵居士。自为墓志铭云:蜀人张岱,陶庵其号也。少为纨裤子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居。所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。布衣疏莨,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。常自评之,有七不可解。向以韦布而上拟公侯,今以世家而下同乞丐,如此则贵贱紊矣,不可解一。产不及中人,而欲齐驱金谷,世颇多快捷方式,而独株守于陵,如此则贫富舛矣,不可解二。以书生而践戎马之场,以将军而翻文章之府,如此则文武错矣,不可解三。上陪玉皇大帝而不谄,下陪悲田院乞儿而不骄,如此则尊卑溷矣,不可解四。弱则唾面而肯自干,强则单骑而能赴敌,如此则宽猛背矣,不可解五。夺利争名,甘居人后,观场游戏,肯让人先?如此则缓急谬矣,不可解六。博弈樗蒲,则不知胜负,啜茶尝水,是能辨渑、淄,如此则智愚杂矣,不可解七。有此七不可解,自且不解,安望人解?故称之以富贵人可,称之以贫贱人亦可;称之以智慧人可,称之以愚蠢人亦可;称之以强项人可,称之以柔弱人亦可;称之以卞急人可,称之以懒散人亦可。学书不成,学剑不成,学节义不成,学文章不成,学仙学佛,学农学圃,俱不成。任世人呼之为败子,为废物,为顽民,为钝秀才,为瞌睡汉,为死老魅也已矣。初字宗子,人称石公,即字石公。好著书,其所成者,有《石匮书》、《张氏家谱》、《义烈传》、《琅環文集》、《明易》、《大易用》、《史阙》、《四书遇》、《梦忆》、《说铃》、《昌谷解》、《快园道古》、《傒囊十集》、《西湖梦寻》、《一卷冰雪文》行世。生于万历丁酉八月二十五日卯时,鲁国相大涤翁之树子也,母曰陶宜人。幼多痰疾,养于外大母马太夫人者十年。外太祖云谷公宦两广,藏生黄丸盈数麓,自余囡地以至十有六岁,食尽之而厥疾始廖。六岁时,大父雨若翁携余之武林,遇眉公先生跨一角鹿,为钱塘游客,对大父曰:闻文孙善属对,吾面试之。指屏上《李白骑鲸图》曰:太白骑鲸,采石江边捞夜月。余应曰:眉公跨鹿,钱塘县里打秋风。眉公大笑,起跃曰:那得灵隽若此!吾小友也。欲进余以千秋之业,岂料余之一事无成也哉!甲申以后,悠悠忽忽,既不能觅死,又不能聊生,白发婆娑,犹视息人世。恐一旦溘先朝露,与草木同腐,因思古人如王无功、陶靖节、徐文长皆自作墓铭,余亦效颦为之。甫构思,觉人与文俱不佳,辍笔者再。虽然,第言吾之癖错,则亦可传也已。曾营生圹于项王里之鸡头山,友人李研斋题其圹曰:「呜呼有明著述鸿儒陶庵张长公之圹。伯鸾,高士,冢近要离,余故有取于项里也。明年,年跻七十,死与葬其日月尚不知也,故不书。铭曰:穷石崇,斗金石。盲卞和,献荆玉。老廉颇,战涿鹿。赝龙门,开史局。馋东坡,饿孤竹。五羖大夫,焉能自鬻?空学陶潜,枉希梅福。必也寻三外野人,方晓我之终曲。

评论