汉服(汉民族传统服饰)逐渐蓬勃发展的今日,许多人始终在问一个问题:「这些传统服饰在历史上真正曾经存在的面貌是什么?」要追寻这个答案,终究必须透过种种证据去「考据」,那又该从哪些面向着手?过程中要注意什么样的陷阱呢?以下,将就我自己一路走来,碰过的一些状况和目前的心得,稍做分享,希望能提供给需要的朋友一些前车之鉴。

第一节 同名异物一、时空递嬗的差异 服饰的结构、款式因为文化交流或是审美流行的改变,随着时间递嬗的状况一向是服饰史上的一大课题,再搭配上地域因素,很容易造成在不同时空中同名异物的情形,以现今常说的马面裙为例,类似的结构可以追溯到宋元,一路发展到明清,每个时期甚至同时代不同地区都有所差异,如果单以马面裙称之会出现沟通上的误解。而且这种变化性,在正常情况下并非以朝代为界线,而是取决于时间轴跨度的大小(明末到清初的差异就远小于明初到明末。)

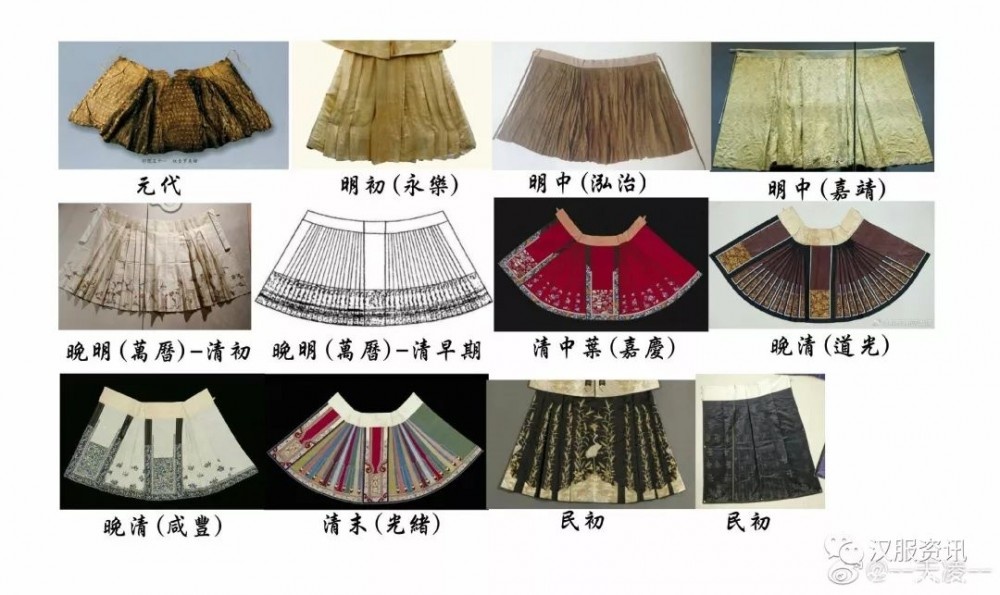

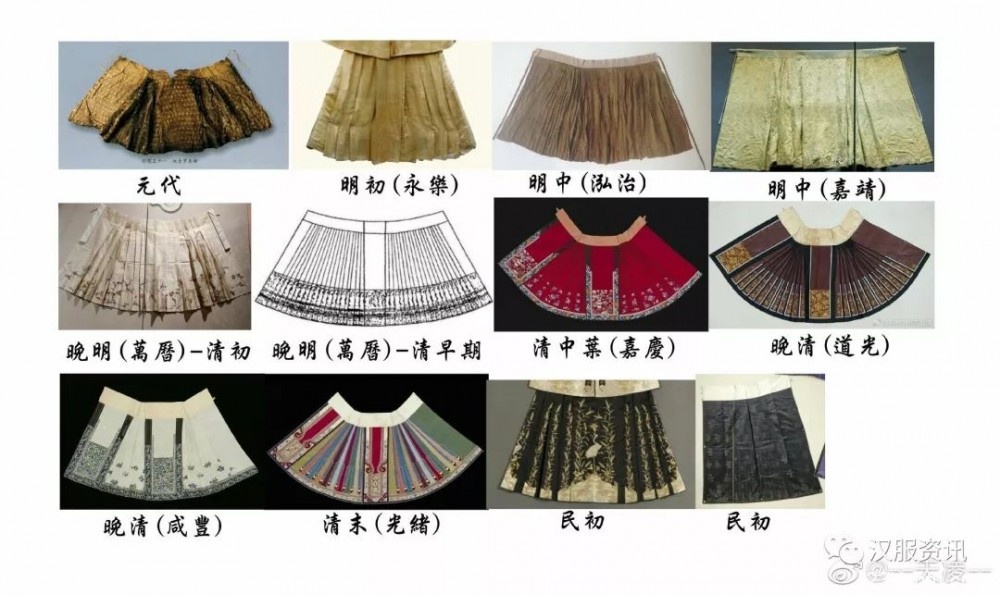

不同時代的馬面裙(時期部分為個人粗估,可能細節前後略有偏差)

二、非特异性称呼 这边指的是以特征点来称呼衣物的情况,例如我们现在常说的短袖、短裤这类的泛称,不是有特定款式要求的专有名词。在当代服饰上,参酌地域流行等习惯性,会有共同默认的类型,但一旦放到时空间距极大的服饰史中,很容易在不同的形况下出现相同名词不同指称的情形,并在后世学者考证文献时产生混淆。

以中国服饰史来说,举一个很典型的例子「大袖衫」:

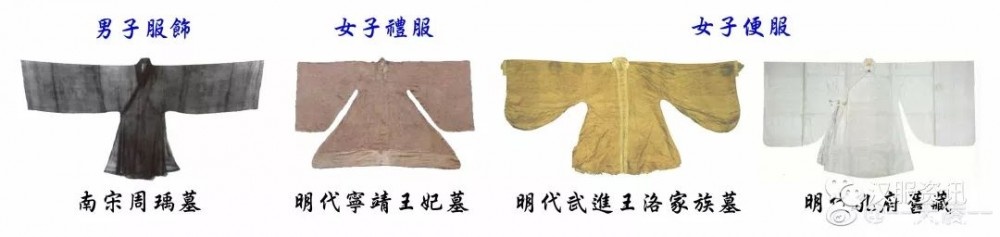

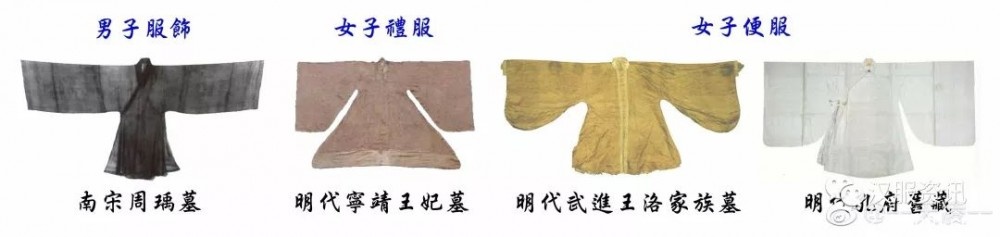

《隋书.列传第四十六》:「贵者冠用紫罗,饰以金银。服大袖衫,大口袴,素皮带,黄革屦。」这里描述的是当时高句丽男子的服饰。 《宋史.志第七十八》:「孝宗居忧,再定三年之制。其服:布冠、直领大袖衫、布裙、首绖、腰绖、竹杖。」这里指的也是男子服饰,对照相近时期出土的墓葬,推测是直领大襟的长衫(下图左一)。 《明史.舆服志三》:「大袖衫,用真红色。霞帔、褙子,俱用深青色。」这里指的是明代作为命妇礼服,衣身后方带有三角兜结构的大衫(下图左二)。 《金瓶梅》:「毛青布大袖衫儿,又短衬湘裙碾绢纱。」这里的大袖衫为便服,对照相近年代文物中的女性便服,推测可能是竖领对襟或是大襟的大袖长衫(下图右二、右一)。

第二节 异名同物一、地域差异 即便在相同时代下,不同地域或是特定人群对于同一件东西,也往往会出现不同的称呼方式,在龙应台《大江大海1949》中有一段描述就很贴切:「第一次来,你说,要『蹄膀』,他看你一眼,说『台湾来的?』『怎么知道?』他有点得意:『大陆来的,说肘子。广东人说猪手。只有台湾人说蹄膀。』」

服饰史中,光是布料种类就能略见端倪,单看大明会典中屡屡提到的纻丝纱罗,相较于纱罗,纻丝这词汇便显得陌生许多,但再看到清代汪曰桢所著的《湖蚕述》纺织篇:「『纻丝』,俗名『段』,因造『缎』字」,便能一目了然了。

第三节 证据力一、二重证据法 王国维先生在1925年为清华研究院讲授《古史新证•总论》时,第一次提出二重证据法的概念,其立论核心在于以现有传世的古籍文献对照新发现的考古材料,两者结合比对后,一方面补充修正典籍中的记载,一方面也为新出土的证物找到对应的时空背景和相关延伸信息。

萧艾先生更是把二重证据法的原则视为研究古史最根本的态度,他曾说过:

「研究古代史,离开二重证据法,就有误入歧途的可能。但凭想象,不重证据,固然不对;证据薄弱,仅是书上略有记载,或是出土器物上稍见铭刻,都不能立论。必须是考古发现与文献相对应,确凿可信,才符合二重证据法原则。」二、服饰史中的证据等级(一)来源-出土与传世

二重证据法中极为重要的一块在于地下出土之新材料,由于传世古籍本身往往包含历代增减之笔,无论是无意中的传抄错误或是刻意的修纂删改,最终导致的结果无非就是让后世的研究者更难从其中厘清原始面貌,尤其是随着年代累积,状况更加严重。因此在论证上,能有更接近记录当下的原始证据(一般指的就是遗址、墓葬等弥封在地底的第一手来源),证据力自然是高上许多。

服饰方面,现有的第一手墓葬资源基本是从1950年代的定陵发掘行动开始,此后一连串无论是主动发掘(少量,早期为主)或是被动保护性质的考古,各地累积的数据已经相当可观;传世部分比较受时空影响,集中在年代接近的部分(墓葬文物也有这样的趋势,但相对而言在特殊情况下反而能保留较早期的实物)。另外有一类现今博物馆称作征集的文物,来源于墓葬但并非经由正式考古发掘的管道出土(俗称盗墓),几经辗转再重现于世的时候多半已经失去最原始的出土讯息(包含时代、地点、相对摆放位置等),以证据力来说介于这两者之间的灰色空间,在引用时也建议要将这点变数纳入考虑。

墓葬出土文物在报告中会带有详细尺寸和相关细节(节选自《新余文物与考古》p486

(二)类型-三角架构

相对于以文字为主的古史领域,服饰史的证据力参考还必须划分不同的类型,尤其是针对需要做考据复原的部分,平面的文字、图绘往往对于实际剪裁结构的参考价值帮助不大。因此将文物分成三大类型:实际服饰文物、陶俑/图绘、文献,不同类型在应用参考的取舍有所不同。文物、图绘、文献三者均可再依上一节提到的来源或是其他特性来做证据力强弱的判读,以下将分别列出各种在服饰史上容易造成误判的盲点:

传统服饰涉及的领域十分广泛,无论针对哪一块,都是建构在不同类型的证据力之再做推论

1.服饰文物:具体的服饰文物是剪裁结构最主要的复原参考来源,但受限于许多墓葬出土文物的状况以及发掘当时的保存修复技术,证据力也要视原件的残损状态做增减,近代丝绸考古技术日新月异,却仍不乏以纹样、织物结构复原为主体,却忽视相对应剪裁结构的先例。

花海毕家滩出土的紫撷襦,出土原件与修复部分的异同(两者证据力大为不同)

江苏无锡钱氏墓出土的贴里,道理同上,作为服饰史考据证物时,需仔细鉴别

2.陶俑/图绘:

这部分的参考主要以上身轮廓、内外穿着以及场合搭配为主。无论是墓葬还是出土文物,常见为散落的服饰单品,即便有出土位置记载,下葬的穿搭层数也往往不符合实际生活需求,因此在透过服饰文物考证出具体剪裁的基础上,需要陶俑与图绘去做增补。

但同时这两者的参考上也存在许多误区,除了上一节提到传世造成的误差(因传世文物多少都有历代修复的痕迹,几经考证往往与原件有不小的落差,不追根究柢细查易造成判读上的错误)之外,也需考虑图绘写实性的问题,若不谨慎辨识,将虚化的仕女画作为服饰复原的标准,往往容易造成极大的误会。

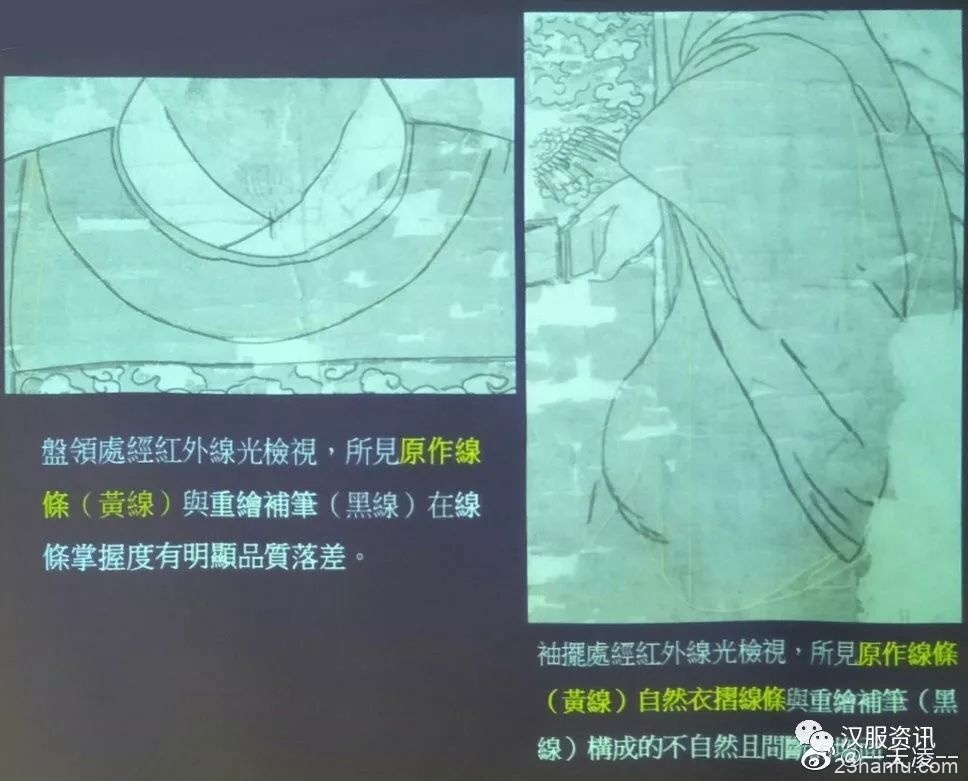

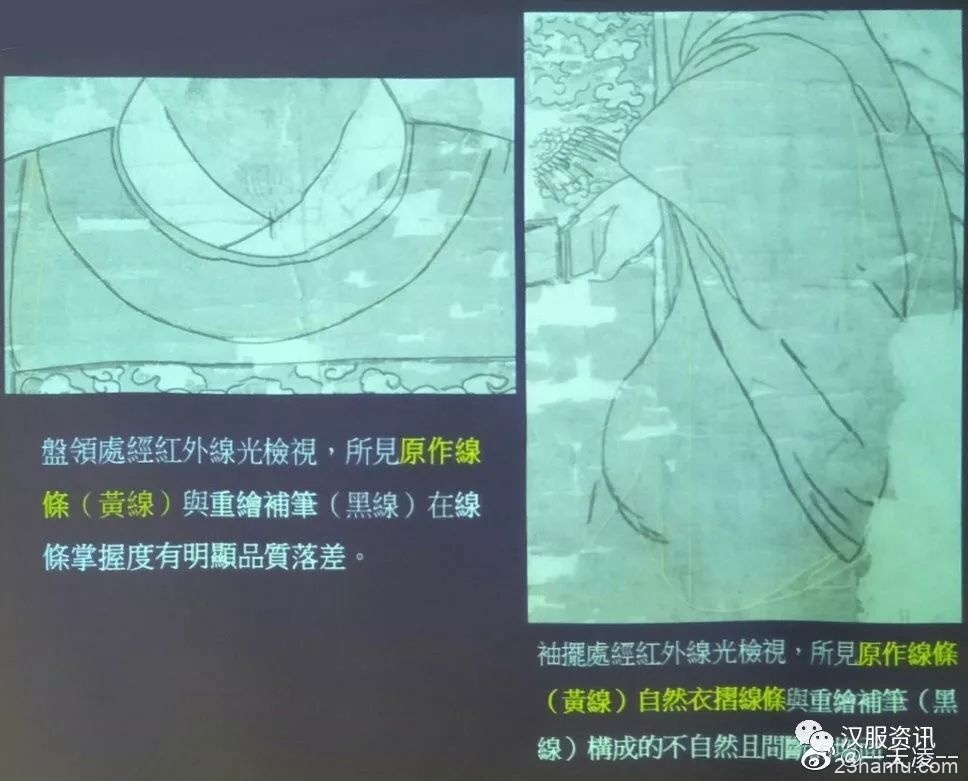

透过红外线照射,蔡复一容像上出现两层不同的笔迹,黄色为原始版,黑色为后世修复

*现存外观为后世修复时,若不经科学鉴定判读,易忽视修复误差,造成细节特征上的考据偏误(详细可参考《蔡复一画像文化资产价值研究》,其中有针对历代修复的判读,以及各种研究方式的讨论)

不同时期的韩熙载夜宴图摹本,较接近原著时代的写实度较高,晚期的多已虚化

*详细考证分析参见《「韩熙载夜宴图系列」图本的图像比较》

北京故宫藏曹秀珍画像与同时期摄影师拍摄的正侧面发髻结构,可明显见到角度造成的误差

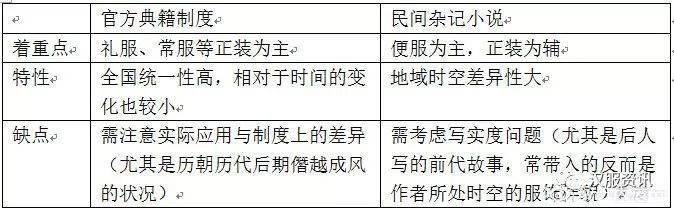

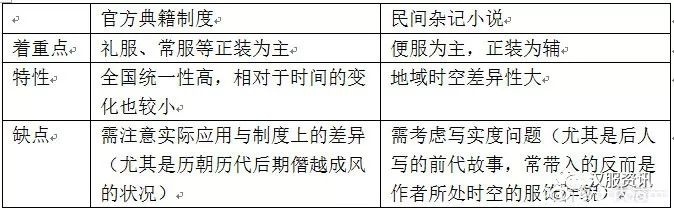

*若仅凭单一图绘去做「复原」,即便该角度看起来再相似,也往往容易出现天差地远的误解3.文献:文献主要还能细分成两大类,官方制度(历代舆服志、会典等)以及民间杂记、小说。前者对于礼服、常服等正式性较高的服饰有详尽的款式、穿搭、色彩、纹样等纪录,举一段大明会典的文字作范例,括号内为笔者附加的说明:

祭服(款式) ;凡上亲祀郊庙社稷、文武官分献陪祀、则服祭服(穿着场合);洪武二十六年定 文武官陪祭服、一品至九品、青罗衣。白纱中单。俱用皂领缘。赤罗裳、皂缘赤罗蔽膝。方心曲领。其冠带佩绶等第、并同朝服(颜色、细节、配件、穿着层次);又令品官家用祭服。三品以上、去方心曲领。四品以下、并去佩绶。又令杂职祭服、与九品同(身分调整) 民间杂记、小说则是以日常穿着为主要描述对象,在特定的时空下,对于细节描述、款式名称、穿着场合等记载会比官方更为详尽,以下举一些金瓶梅中对于服饰的描述来做说明:

第14回,李瓶儿穿着「白绫袄儿、蓝织金裙、白布狄髻」给潘金莲过生日。潘金莲的衣着则是:「沉香色潞绸雁衔芦花样对衿袄儿、白绫竖领、妆花眉子、溜金蜂赶菊钮扣儿;下着一尺宽海马潮云羊皮金沿边挑线裙子、大红缎子白绫高底鞋,妆花膝裤……。」月娘身着「大红缎子袄,青素绫披袄,沙绿绸裙。」

除了这两大类之外,还有一类的文献是出自于墓葬的衣物疏,也就是在下葬时附上的随葬品清册,因为能与墓中文物做对照,对于服饰的定名有着举足轻重的地位,以下节录江西南城明墓出土的一份衣物疏做例子,其中记载了包含颜色面料纹样款式等信息,可透过这些线索在该墓文物中找到相对应的服饰。

清单1份。纸页,长68、宽27厘米。墨书全文如下:「典服所今将成造殓衣数目开具于后,旒冠一顶、皮弁冠一顶、金簪二根、翼善冠一顶、金冠一顶………大红五彩织金纻丝四团龙圆领一件、白云布道

评论