“承露囊”一词,我们所能了解的或许只有古人诗词歌赋中文字性的记载,但在唐太宗李世民的昭陵陵园陪葬墓中,目前为止出土了六幅绘有男子或女子着男装并佩戴“承露囊”画面的壁画。

自古以来,“露”被认为是祥瑞之物,《初学记》引《瑞应图》说:“露色浓为甘露,王者施德惠,则甘露降其草木。”可见“甘露降”是皇帝施仁政、德泽万民的征兆。又据汉朝郭宪《洞冥记》载:“东方朔游吉云之地……得玄黄青露盛之璃器以授帝(指汉武帝)。帝遍赐群臣,得露尝者,老者皆少,疾病皆愈。”这则传说反映了汉人的普遍心理作用,认为服用甘露可以祛病延寿。

房陵大长公主墓前甬道西壁壁画持花男装侍女图腰间佩囊

房陵大长公主墓前甬道西壁壁画持花男装侍女图腰间佩囊

唐墓壁画中的“承露囊”,也有学者通称之为“荷包”,这样承露囊和荷包便有了直接的联系。荷包是古人用来盛放零星细物的小袋,最早的荷包,既可手提,又可肩背,后来发展为挂在腰间。制作荷包的材料,最早有用皮革,称囊;后来也用布帛,所以又称包。荷包最早出现在春秋战国时期,历经各个朝代,其用途除随身携带收纳小物件外,还曾被广大青年男女视为定情信物。

直接上图吧,众位可以直观领略一下昭陵唐墓壁画中“承露囊”的庐山真面目。

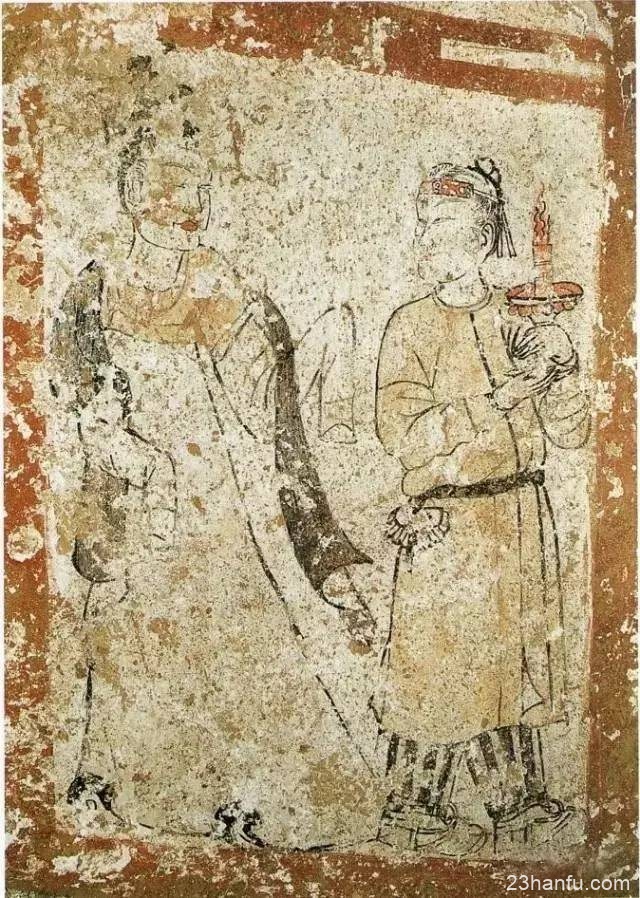

新城长公主墓第四过洞西壁壁画《秉烛与黑帔帛二女侍图》

新城长公主墓第四过洞西壁壁画《秉烛与黑帔帛二女侍图》

其一为新城公主墓壁画《秉烛与黑帔帛二女侍图》,图中绘两女侍,一人头梳高髻,上着白色圆领窄袖衫,外穿鹅黄色对衽半臂,下系白色长裙,肩上披黑色帔帛;另一女侍女着男装,头发中分,于脑后成发辫,发辫反向束于头顶,额前佩戴红色刺绣抹额,抹额以丝带系于脑后,身穿鹅黄色圆领窄袖长袍,腰束黑色革带,下穿黑、白相间条纹波斯裤,双手秉一红色烛台,烛台上红色蜡烛正熊熊燃烧。

秉烛男装女侍腰间革带上便佩戴有半圆形承露囊

秉烛男装女侍腰间革带上便佩戴有半圆形承露囊

该女侍腰间革带上便佩戴有半圆形承露囊,囊形制简单,表面未见刺绣图案,但在承露囊下部边沿装饰有波浪形花边,囊口以丝带系于革带之上。

新城长公主墓壁画《抬轿图》

新城长公主墓壁画《抬轿图》

其二是新城公主墓壁画《抬轿图》,由于画面颜色风化严重,我们只能模糊辨别画面内容:轿子为仿建筑形制,浅蓝色庑殿式轿顶,红色方形椽头,双层阑额,五组斗拱,面宽四间,窗占两间,窗上沿有卷帘,下沿有红、绿、蓝三色绘成三个团花图案。前后各有轿夫二人,其左前一人头戴浑脱帽,着浅蓝色长袍,足蹬长筒黑靴,腰间佩挂承露囊。承露囊形制为半圆形,无饰花,下沿圆弧形周边饰波浪形花边,以丝带系于腰间。

另外,新城公主墓壁画中出现承露囊现象,是昭陵唐墓壁画中出现承露囊形象最多的墓葬,其墓壁画中共有四幅《女侍图》中男装女侍佩承露囊,一幅《抬轿图》中戴浑脱帽男子佩挂承露囊,由于壁画色泽风化严重,这里就介绍这两幅。

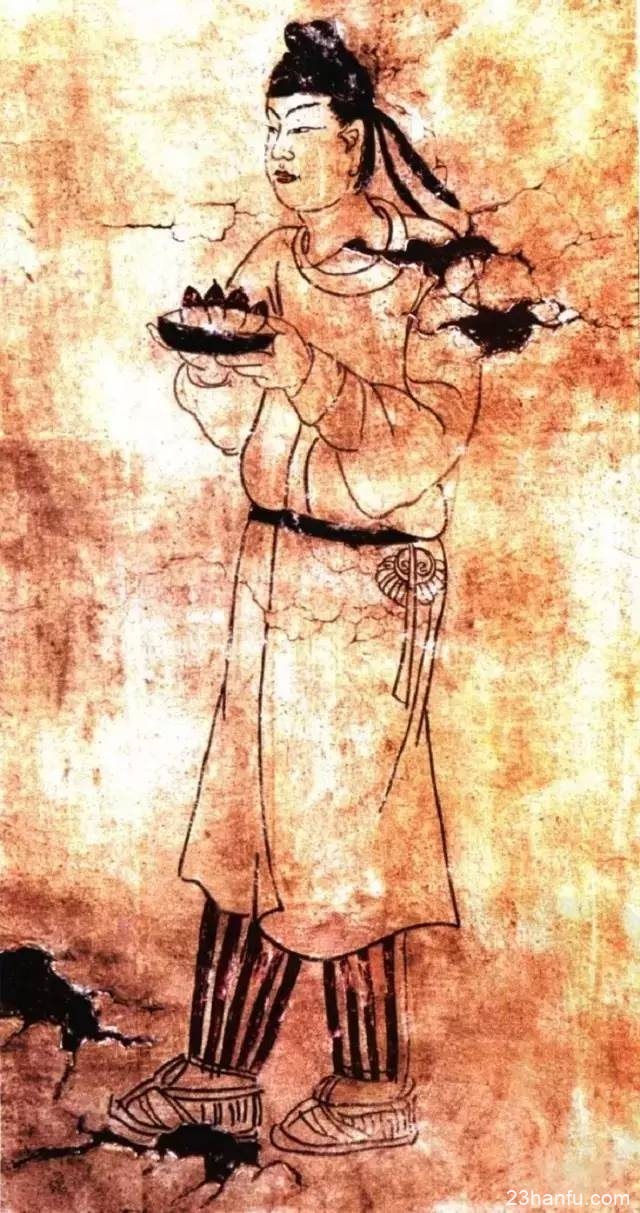

阿史那忠墓壁画《捧果盘男装女侍图》(摹本)

阿史那忠墓壁画《捧果盘男装女侍图》(摹本)

其三是阿史那忠墓壁画《捧果盘男装女侍图》,图中女侍着男装,头戴黑色幞头帽,身穿白色圆领窄袖长袍,下穿红白相间条纹波斯裤,足穿软底鞋,双手捧盘,盘中盛有莲花装物。腰间束黑色革带,革带上佩挂“承露囊”。该承露囊亦为白色色调,圆形,并以丝带自上而下饰于囊表面,丝带上端系于革带之上,下端下垂形成流苏,以丝带为对称轴,两侧绣有简单图案花饰,囊口以下部分饰波浪形花边。

新城公主:(634–663年)唐太宗第二十一女,长孙皇后所生。初嫁长孙诠,更嫁韦正矩,龙朔三年(663年)二月病亡,高宗诏以皇后礼陪葬昭陵。

阿史那忠:(611–675年)突厥族,姓阿史那,原名泥孰,赐名忠,字义节。官至右骁卫大将军,袭爵薛国公,宿卫宫廷四十多年,无纤隙,当时人称为唐代的“金日磾”。

从两幅壁画墓主人的生卒年代看,新城公主墓与阿史那忠墓的壁画基本绘于初唐时期,我们从几幅壁画中可以看到,初唐时的“承露囊”多用锦帛缝制而成,基本形制大致都是圆形或半圆形,囊表面花饰简单,边沿习惯上以简单的花边作装饰。

阎立本《步辇图》

阎立本《步辇图》

《步辇图》中的吐蕃使者与唐朝官吏

《步辇图》中的吐蕃使者与唐朝官吏

承露囊在唐代发展较为繁盛,唐人根据荷包用途,结合一些外来因素以及历史渊源,于是便出现了唐人思想意识中的“承露囊”。承露囊形象除在唐代壁画中出现频繁,唐代画家阎立本《步辇图》中的吐蕃使者身上所佩戴的承露囊,也反映了当时的习俗。

评论